Este artículo es la continuación de ¿Cómo hemos pasado de la persuasión publicitaria a la manipulación a través de la red? (1)

La primera gran ruptura se produjo mediante una operación de envergadura: la confusión entre vida mediática y vida real. Conforme aumentaba el tiempo de vida dedicado a los medios –un proceso que se experimenta desde finales de siglo XX–, la vida real se fue reduciendo y la virtual aumentando. Con lo cual realidad y virtualidad tienden a confundirse. Entonces, se inicia una auténtica ocupación del mundo real por parte del mundo virtual: muchas de las experiencias reales –no artificiales– se van traspasando poco a poco al mundo en red -las relaciones sociales, las compras, la educación, etc.-. Y parece obvio que el movimiento no ha hecho más que empezar.

A consecuencia de ello, aumenta nuestra vulnerabilidad ante la manipulación.

El mundo virtual es más manipulable y programable que el real. Y, por tanto, las defensas del ciudadano se debilitan. De este modo, la manipulación del mundo virtual -basado en el predominio de la Red, empieza a incidir directamente en la vida de las personas- se potencia.

Paralelamente, el discurso tradicional de la comunicación clásica empieza a perder sentido. A más tiempo mediático de vida, más saturación informativa. Y esta saturación -a la que hay que añadir la explosión de información multiplicación de canales- trabaja para rebajar el valor de cada mensaje particular: los mensajes concretos tienen menos efecto, menos impacto en la cognición y conducta de los ciudadanos. Se produce, así, una minusvaloración general del sentido propio de cada mensaje. Lo que cuenta es la acumulación masiva de mensajes. Pero, además, a menor influencia del mensaje concreto, más facilidad del usuario para zafarse de la publicidad.

Esto tiene consecuencias claras para el discurso publicitario en su conjunto: pierde efecto.

De la homogeneización masiva a la personalización universal

La segunda gran ruptura: el paso de la homogeneización a la personalización.

Se trata de un cambio cualitativo que tiene su origen en las diversas interacciones que permiten los distintos sistemas comunicativos.

En la sociedad de la información, las masas se constituyen a través de la estandarización de la diversidad: todo personalizado masivamente para individuos diversificados homogéneamente

Si el sistema masivo solo consintió discurso verticales, centralizados y unidireccionales, la red, en cambio, dio paso a la posibilidad de la comunicación reticular e individualizada. Esto significó que en la dimensión social se pudo pasar de la estrategia de homogeneización masiva –que fue la propia del sistema de comunicación de masas– a la personalización universal –más específica de la comunicación en Red–.

El cambio es sustancial. Durante la época del fordismo la masificación se basó en la homogeneización de los productos y de los comportamientos: todo igual -productos y servicios- para iguales -consumidores que eran considerados como consumidores-modelo-. Sin embargo en la sociedad de la información, las masas de usuarios se constituyen a través de organizar muchos grupos de públicos diversos entres sí. Es lo que podemos denominar la estandarización de la diversidad. Y el fenómeno que tenemos delante es claro: todo se personaliza en grandes números, masivamente. Pero no de cara a alcanzar un público homogéneo, como se hacía en la comunicación de masas tradicional, sino para alcanzar para individuos diversificados, es decir divididos en grupos, según una programación o combinatoria homogénea.

Cuando la persuasión no fue suficiente

En este nuevo contexto una cosa estaba clara: la persuasión clásica ya no bastaba para influir en la sociedad. Prácticamente, se iba convirtiendo en inútil. La industria, si quería seguir siendo masiva y global, tenía que dar el paso hacia la manipulación directa de los comportamientos.

Y para ello, la Red ofrecía innumerables posibilidades. Podía sumergir, literalmente, a la persona humana en un escenario totalmente programado. Por ejemplo, se podían conseguir transformar el espacio en el que el usuario compra y controlar así sus opciones: de este modo, se podrían generar plataformas que modifican el precio del producto según el comportamiento previo del usuario; se podría conseguir que el precio fuese distinto para cada usuario. Por otro lado, se podía insertar el sujeto en un escenario virtual donde no solo precio, sino el producto o servicio mismo también fuera variable en función del usuario y su comportamiento previo. También se podría introducir al usuario en una especie de cámaras comunicativas en el que la solo se encontraría con personas que piensan o sienten como ella. En definitiva, se pueden construir escenarios y mundos personalizados destinados a un individuo -usuario de las redes- concreto. Y ese mundo estaría, cada vez, más alejado del mundo real.

La Red ofrece innumerables posibilidades. Puede sumergir, literalmente, a la persona humana en un escenario totalmente programado

De aquí la enorme expansión alcanzada por los nuevos sistemas de manipulación del comportamiento centrados en la red. De aquí el enorme avance de la mediatización de la vida, y la intensidad con que se está traspasando las acciones de la vida real a la Red.

Una Red que, progresivamente, no distingue entre vida real y virtual. Una Red en la que toda acción del ser humano es registrada, deja huella y permite establecer un estado de supervigilancia planetario destinado a construir mundo virtuales personalizados para cada individuo. Y, por ende, permite la manipulación universal a través de la configuración de esos mundos virtuales.

Si a todas estas nuevas condiciones de la red se le suma el gigantesco proceso de oligopolización empresarial a que ha dado lugar la Red, está claro que queda expedito el paso hacia la construcción de un nuevo escenario para el consumo capitalista: el de la manipulación de la conducta a través de la Red.

El escenario de la manipulación consumista

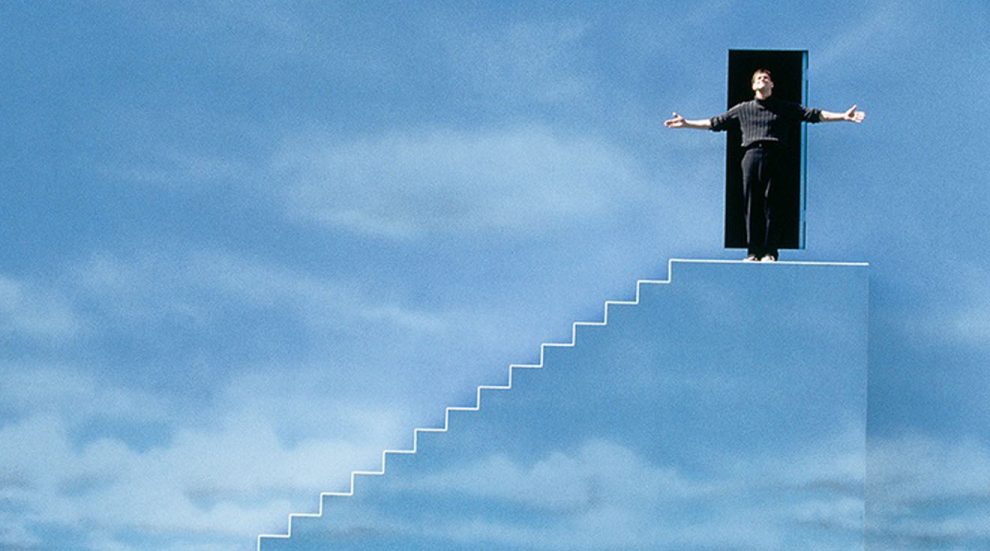

Una buena representación del mundo que la tecnología nos está deparando en el siglo XXI fue la ya emblemática película El show de Truman o La historia de una vida (1998). En la citada ficción los productores del serial crearon un mundo virtual para el protagonista sin que este lo adviertierar.

Pues bien, la industria tecnológica de nuestros días trata de construir un mundo enteramente virtual y en Red para cada uno de nosotros, pero sin que nosotros podamos tampoco advertirlo. Es un mundo construido como una caja negra –Frank Pasquale, The Black Box Society–, del cual ignoramos cómo funciona internamente. Un mundo en el que los algoritmos de programación son secretos. Un mundo hecho a nuestra medida –mediante burbujas personales– y transparente. Un mundo en el que los nuevos depredadores –en palabras de Bacon en su Nueva Atlantida- son capaces de reunir sistemática cualquier dato sobre nuestro comportamiento en Internet. Datos que posteriormente servirán para programar y crear los mundos virtuales en que nos tendremos que mover.

Y serán estos nuevos mundos virtuales en los obligatoriamente tendremos que vivir los que se prestarán a la manipulación de nuestros comportamientos

Un Gran Hermano

Como en la película citada, los productores de la Red saben todo lo que hacemos y pueden inducir todos nuestros consumos y gran parte de nuestros comportamientos. Es lo que se denomina la supervigilancia.

Mediante la lectura de nuestros correos, el análisis de nuestras conversaciones y relaciones de amistad, mediante el conocimiento de nuestros desplazamientos y recorridos, grandes compañías como Google logran saber mucho de nosotros mismos. Y así son capaces de anticiparse a nuestros deseos y nuestras decisiones. Pueden, por tanto, manipular fácilmente nuestro comportamiento.

Las propuestas de Amazon, por ejemplo, construyen -cada vez con más eficacia e intensidad- un mundo cerrado de opciones tentadoras. Del mismo modo que Spotify construye automáticamente la atmósfera sonora de nuestras vidas. O Facebook, por otro lado, ha encontrado el sistema de construir e inducir nuestras emociones a partir de proponernos un tipo u otro de mensajes y relaciones.

Así, los nuevos sistemas de inteligencia artificial escudriñan nuestras formas de aprender, de jugar, de emocionarnos ante los hechos o las noticias tratando siempre de sacar provecho económico de todo ello.

Los dueños de la Red no necesitan ya persuadirnos de nada. Simplemente, les basta con construirnos el mundo en el que vivimos

Los dueños de la Red no necesitan ya persuadirnos de nada. Simplemente, les basta con construirnos el mundo en el que vivimos. Les basta con saber crearnos experiencias virtuales más intensas que la propia realidad.

De hecho, caminamos hacia la construcción de parques temáticos virtuales en los que desarrollaremos nuestra existencia.

Salirnos de la “experiencia” virtual

Estamos ya en el escenario de la manipulación intensiva de la vida –cada vez más virtual, como la del Show de Truman–. Y en ese contexto un pensamiento y una pedagogía críticos exclusivamente centrados en proponer resistencias a la persuasión ya no bastan. Necesitamos cambiar de paradigma. Necesitamos conocer con precisión qué ha cambiado en nuestro mundo.

El nuevo paradigma crítico ante el mundo consumista tiene que basarse en el distanciamiento y en el descubrimiento de las reglas y programas que gobiernan el nuevo mundo virtual.

Como Truman, que adivinó el encierro virtual en que se encontraba a partir del discernimiento de algunos indicios del engaño, solo seremos críticos ante esta manipulación inducida por la supervigilancia tratando de descubrirla y denunciarla.

Sólo si las personas y los jóvenes son capaces de descubrir que están viviendo en un mundo de experiencias artificiales podrán lograr la autonomía. Y solo tratando de escaparnos de ese mundo virtual y artificial, lograremos un nuevo sentido de la realidad.

De aquí que la nueva tarea del pensamiento crítico ante el consumismo sea no solo la crítica del discurso persuasivo, sino la decodificación sistemática de los programas y reglas que gobiernan nuestro comportamiento virtual. Y, como consecuencia de ello, podamos llegar a construir alternativas ligadas no solo al mundo virtual, sino al real.

Una nueva pedagogía crítica

En este contexto, cobra sentido una pedagogía crítica hacia las redes y el mundo virtual, y ante los algoritmos ocultos que gobiernan las redes sociales. En general, se trataría de fomentar una pedagogía crítica ante todo lo que hace que vivamos controlados por una especie de caja negra de la cual ignoramos casi todo.

Debería ser, por tanto, una pedagogía crítica centrada en la defensa de nuestra intimidad y vida privada. Contraria por tanto, a los experimentos de aceptación dócil de la invasión y retransmisión de la vida íntima, al estilo Gran Hermano y sucedáneos. Centrada en la recuperación de la autonomía frente al dominio de otro vigilante, sumisa ante los likes y la falsa fama. Contraria a los dictados del branding personal que, lejos de darnos autonomía, nos hace más sumisos. Rebelde ante los dictados subliminales de una virtualización de la vida que presume que no hay diferencia entre vivir virtualmente y vivir en la realidad.

En definitiva, una nueva pedagogía crítica ante la programación virtual de la experiencia que sea capaz de revelar las inconsistencias e inconvenientes de este nuevo mundo de ficción alienadora. Una pedagogía que ayude a recuperar el sentido de la realidad.

Puedes leer la primera parte del artículo aquí: ¿Cómo hemos pasado de la persuasión publicitaria a la manipulación a través de la red? (1)

Este párrafo me da miedo o no lo he entendido bien:

“El cambio es sustancial. Durante la época del fordismo la masificación se basó en la homogeneización de los productos y de los comportamientos: todo igual para iguales. Pero en la sociedad de la información, las masas se constituyen a través de la estandarización de la diversidad: todo personalizado masivamente para individuos diversificados homogéneamente.”

El final con ese encadenado de oximorones me da mucho que pensar.

Gracias, aunque no sé si podré dormir tranquilo.

Sí, perdón por la retórica. Pero creo que estamos en una situación paradójica.

Lo que quiero decir es que en tiempos del fordismo, los productos de consumo se hacían todos iguales para consumidores que se suponían que eran iguales. Se buscaban, como mínimo, estándares (productos y destinatarios) basándose en modelos estadísticos. Es decir, productos iguales para personas que eran considerados como “iguales”. He aquí, pues, la masificación a través de la estandarización.

¿Qué cambia con la digitalización y la flexibilidad que introduce la producción “inteligente” basada en ordenadores y en la red?

Pues mucho. En primer lugar, los productores pueden “personalizar” los productos creando, dentro de un mismo modelo, muchas posibilidades combinatorias para dar la apariencia de productos diferentes.

Imaginemos un automóvil contemporáneo. Ya no es negro como el Ford inicial, sino que podemos elegir cilindrada, color, asientos, llantas, etc. Venimos a obtener posibilidades casi infinitas. Más, imaginemos cómo funcionan las redes sociales hoy en día: uno elige su menú de contenidos, sus amigos, sus interacciones etc. Cada uno puede sentir que está “en su casa” y que es una experiencia personalizada. No obstante, por debajo, hay un mismo algoritmo que está organizando masivamente la experiencia de miles de millones de personas en el mundo.

Hemos inaugurado, pues, en la posibilidad de que la producción se diversifique hasta extremos insospechados. (Por ejemplo, podremos tener impresoras 3D que creen productos diseñados para y por nosotros…)

Ahora bien, insisto, esa personalización de la producción se hace para un público universal, planetario, y con opciones pre-programadas para ellos, con posibilidades de combinación previstas de antemano. O sea, dentro de un mismo modelo.

Para que esto pueda ocurrir, tienen que darse previamente dos condiciones. Por un lado, tiene que existir la posibilidad de que los productos alcancen a un público supermasivo, global -algo que no existía hasta hace muy poco-. Y, en segundo lugar, tiene que haber la posibilidad de poner en marcha un sistema de personalización que adapte los productos a ciertas decisiones tomadas por el consumidor individual. Lo que se conoce con el nombre de personalización.

Vuelvo a insistir, la personalización es solo lo es aparentemente, porque, en realidad, va dirigida a un destinatario modelo universal. Por eso he escrito “individuos diversificados homogéneamente”.

En este contexto, lo que trato de enfatizar es la paradoja o la contradicción en que vivimos o en la que nos sitúa el sistema de producción actual: por un lado, nos creemos individuos singulares -asumiendo lo que Althusser llamaría la “interpelación” del sistema a cada uno de nosotros. Y sin embargo, por otro lado, cuando se contempla el sistema en su conjunto, hemos de admitir que estamos ante una operación de estandarización planetaria.

Es la paradoja del individualismo contemporánea. Queriendo atender solo a nuestro “yo” estamos siendo cada vez más “iguales”. Es un individualismo inducido por el sistema productivo y comunicativo actual.

No se si logro explicarme, pero encuentro muchos ejemplos y casos de esta paradoja en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana.