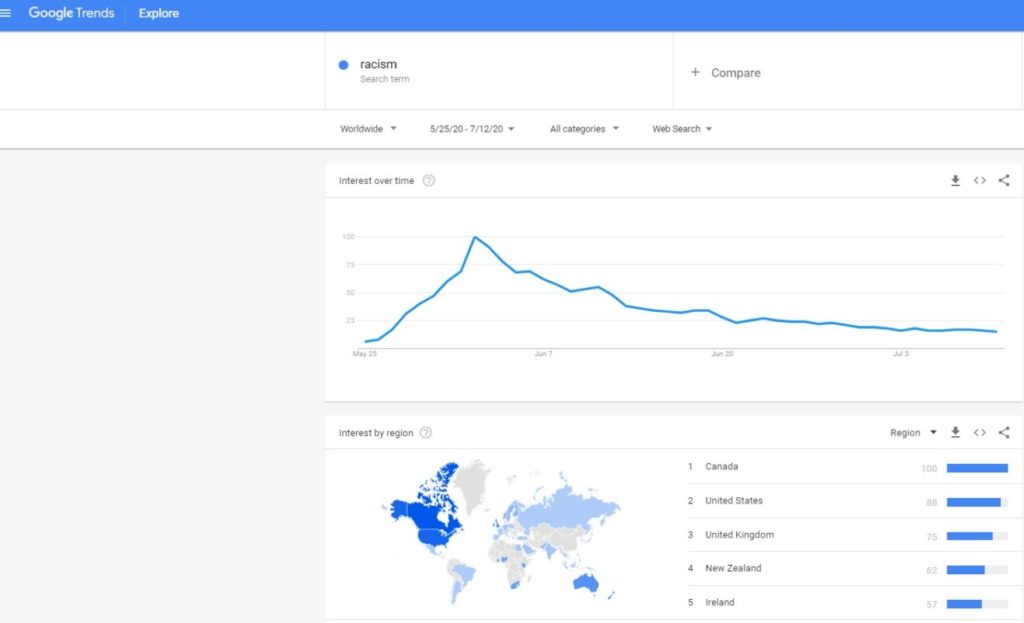

La casualidad en ciertas circunstancias puede ser sospechosa. Por ejemplo deja dudas que dos de los cinco primeros países en donde más se buscó la palabra “racismo” en Google Trends, entre el 25 de mayo del 2020, cuando murió George Floyd, al 12 de julio, pertenezcan a Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), otros dos al continente europeo (Reino Unido e Irlanda) y el quinto a Oceanía (Nueva Zelanda).

Es por lo menos llamativo este hecho, cuando precisamente Estados Unidos y Reino Unido son, a su vez, los dos primeros países, en ese orden, en donde se registraron los mayores índices de ataques con sesgo racista y xenófobo, según el último reporte de crímenes del odio de OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), desarrollado en base a informes oficiales.

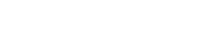

Enfocándonos solo en Europa no es una mención honrosa ser el segundo en la cola de este tipo de listas, pero si es un indicador que sustenta el foco puesto por la Unión Europea y sus Estados miembros en desarrollar una política orientada a combatir el racismo, xenofobia, discriminación y cualquier tipo de acto intolerante contra las minorías establecidas en esta comunidad internacional, lo que se aborda en el presente artículo.

La lucha contra el racismo y la discriminación desde el marco legal de la UE

Partiendo de los derechos fundamentales que enarbola la Unión Europea (UE) como principios y valores básicos dentro de esta comunidad, se plantea un marco legislativo orientado a dos acciones clave: luchar contra la discriminación el racismo y xenofobia; y proteger a los grupos vulnerables, dentro de los que figuran las minorías, además de los niños y mujeres.

Tales consideraciones se expresan en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, divulgada en el año 2000 y basada en el Convenio de Derechos Humanos (DDHH) del Consejo de Europa; pero adquirió el carácter vinculante a sus Estados Miembros (EM) nueve años después, como parte del Tratado de Lisboa, de acuerdo con el artículo 6 del Tratado de la UE.

Vale la precisión de que dicha condición vinculatoria se explica en los artículos 51 y 52 de la Carta; en donde se detalla que solo los países de esta comunidad que aplican al Derecho de la Unión o legislación de la UE deben respetar y promover tales contemplaciones legislativos sobre los DDHH, con ajuste a sus propios ámbitos legales y dentro de los límites de competencia de los Tratados de la Unión Europea. Bajo la precisión de que las limitaciones en este sentido pueden evaluarse por parte de los órganos jurisdiccionales de la UE siempre que se ponga en duda la defensa de las tradiciones constitucionales y legales de los Estados Miembros (EM) y considerando que dichas objeciones al marco legislativo sobre los derechos fundamentales sean necesarias y respondan a objetivos de interés general para la comunidad europea.

Además, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea contempla en sus artículos 5 (prohibición de esclavitud, y trabajo forzado), 6 (derecho a la libertad y seguridad), 9 (libertad de pensamiento, conciencia y religión), 21 (no discriminación) y 22(diversidad cultural, religiosa y lingüística) disposiciones legales directas que alientan el desarrollo de prácticas para combatir el racismo, xenofobia y cualquier tipo de discriminación dentro de sus EM.

Enfocándonos solo en la acción política desarrollada por la Unión Europea para combatir estos flagelos, destaca el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), cuyo artículo 10 insta a sus Estados Miembros a definir y ejecutar políticas que combatan todo tipo de discriminación por género, raza o etnia, religión o convicciones, orientación sexual, discapacidad o edad.

Asimismo, las medidas enfocadas a luchar contra el racismo y la xenofobia, desde la UE, se basan en políticas vinculantes como: la Decisión Marco para el uso del derecho penal en el caso de incitación pública a la violencia u odio originado en conductas o motivaciones racistas; las Directivas de igualdad racial y en el empleo, que prohíben, respectivamente, la discriminación racial o étnica y de un acceso igualitario al trabajo por motivos religiosos; legislación prohibitiva de acciones discriminatorias en los controles fronterizos; una ley de servicios de comunicación audiovisuales que prohíben la incitación al odio y el desarrollo de campañas publicitarias discriminatorias; además de financiamiento para proyectos que combatan el racismo, la xenofobia o cualquier tipo de discriminación racial o étnica.

La Unión Europea siempre contempló en sus tratados la lucha contra la discriminación relacionada a la nacionalidad y por género dentro del contexto del empleo, mientras que las medidas contra otro tipo de actos discriminatorios fueron incorporadas a partir del Tratado de Ámsterdam (1997).

Uno de los postulados importantes de la Unión Europea dentro de esta materia se observa en los capítulos I, IV y V del título V del TFUE. Aquí se menciona la necesidad de establecer mecanismos de cooperación policial y judicial de orden penal para prevenir el racismo y la xenofobia.

La visión de la UE respecto al discurso del odio

A través de la Comisión Europea contra el racismo e intolerancia (ECRI por sus siglas en inglés), la UE se centra en el discurso del odio al que califica como un problema creciente a raíz del desarrollo tecnológico. En general, este organismo considera necesaria en ocasiones la aplicación de medidas legislativas que prohíban el lenguaje del odio contra grupos vulnerables dentro del espacio europeo.

Tal postulado es recomendado siempre que no limita la libertad de expresión y opinión de estos grupos y viceversa. A su vez que recalca la efectividad que tiene, en especial en el ciberespacio, la autorregulación de las entidades públicas y las privadas, como medios de comunicación y la industria del internet a fin de evitar el impulso y la difusión de mensajes de odio.

En este sentido, para ECRI resulta fundamental que las plataformas de comunicación y medios sociales apliquen códigos de conducta condicionados a sanciones de incumplimiento. Asimismo, resalta el valor de políticas de alfabetización mediática para sensibilizar al público sobre la importancia de respetar el pluralismo y el efecto nocivo que alberga el discurso del odio; lo que resulta clave para informar a las víctimas de este tipo de eventos sobre sus derechos respecto al tema.

La visión de la UE respecto a este ámbito se expresa en el documento “Recomendación general N° 15 relativa a la lucha contra el discurso del odio y memorándum explicativo”, adoptada en diciembre del 2015. Aquí ECRI, a cargo del documento, además de definir el significado y el alcance nocivo de este concepto, solicita a las personalidades públicas el desarrollo inmediato de autorregulaciones en los medios de comunicación, retiro de apoyo financiero y de cualquier tipo a organizaciones políticas que empleen discursos discriminatorios, tipificación delictiva de las expresiones de odio más extremistas, la concientización o alfabetización mediática sobre los peligros que encarnan este tipo de mensajes. Todo esto en coherencia con el respeto a la libertad de expresión y opinión que no amenace la integridad de los grupos vulnerables.

Add Comment