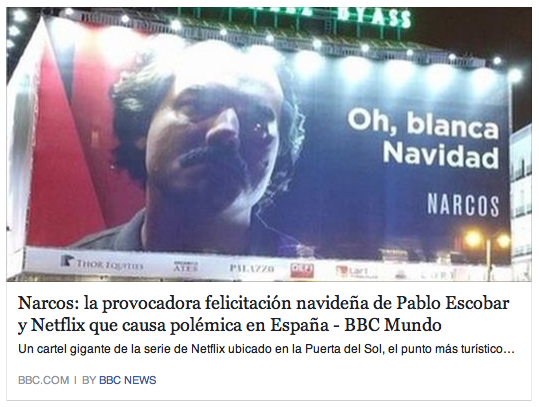

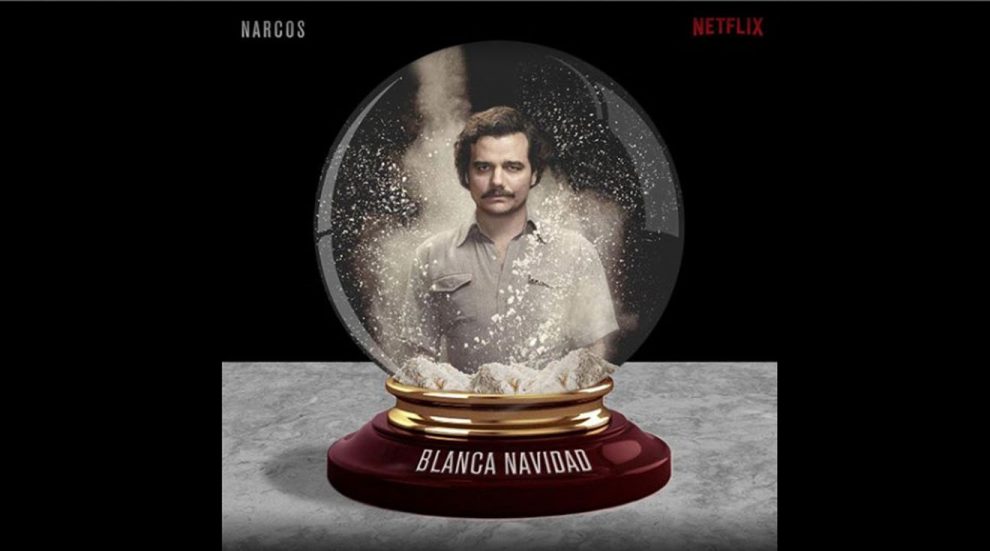

Una gran pancarta publicitaria atrapaba la mirada de los cientos de personas que transitaban por la Puerta del Sol a toda hora del día en Madrid. La frase decía: Oh, blanca Navidad y todos podríamos pensar que el mensaje nada tenía de ofensivo, si no fuera porque el texto acompañaba el rostro del actor Wagner Moura en su rol de Pablo Escobar en la serie Narcos de Netflix, y lo que es peor, todo en una época de mucha importancia para los colombianos que viven en su país, como para quienes por una u otra razón estamos de paso por España.

Pues ¿qué ocurrió? Que el mensaje llegó, que el publicista cumplió su cometido, que una vez más comprobamos por qué la retórica y los principios de la propaganda están vigentes, y movilizan más emociones automáticas, que una opinión pública sustentada tanto en la razón como en el debate de las ideas, el ethos diligente según Victoria Camps, o en lo que el gran crítico de teatro Pepe Monleón llamaba en sus seminarios: la pasión por la objetividad.

Sin debate y sin diálogo de por medio, sin la mediación del conocimiento en relación con el tema, emergieron en las redes sociales internautas que, llenos de cólera y “dolor de patria”, exigieron que la publicidad fuera desmontada, reclamos iban y venían con justa razón, y hasta el gobierno de Colombia, según la prensa española, se pronunció sobre el hecho. La respuesta de la policía fue montar otro cartel gigante que decía: Oh, azul Navidad, y pare de contar.

Sin debate y sin diálogo de por medio, sin la mediación del conocimiento en relación con el tema, emergieron en las redes sociales internautas que, llenos de cólera y “dolor de patria”, exigieron que la publicidad fuera desmontada, reclamos iban y venían con justa razón, y hasta el gobierno de Colombia, según la prensa española, se pronunció sobre el hecho. La respuesta de la policía fue montar otro cartel gigante que decía: Oh, azul Navidad, y pare de contar.

Y por si fuera poco, ahora se aviva la polémica debido al plan de grabación de algunas escenas de la serie, en la ciudad de Cartagena, Colombia, según lo informa el periódico El Espectador en su edición del 29 de enero de este año.

El mensaje, que buscaba incrementar los índices de audiencia, reforzó además el estereotipo del colombiano traqueto, por medio de lo que algunos investigadores como Omar Rincón, se ha denominado los narco-contenidos.

El éxito publicitario estaba garantizado, basado en la ira y en la frustración, pero también en la doble moral de los medios, de la sociedad y sus instituciones.

Dos teorías vigentes

Las dos teorías de la comunicación, que en apariencia fueron antagónicas en el contexto académico de la guerra fría y en relación con la industria cultural, parecen más latentes que nunca no solo en los medios, sino también en las redes.

Me refiero al Funcionalismo y a la producción de los pensadores de la Escuela de Fráncfort, que en gran medida aún sirven para explicar los efectos que generan los mensajes en las audiencias, cuando no es que son útiles para saber como fragmentarlas, como medirlas y como orientar sus gustos en cuanto a consumo mediático.

De allí que, con frecuencia, las manifestaciones nacionalistas y patrióticas en muchos casos devengan en xenofobia de uno u otro lado, algo muy útil para los políticos de hoy que operan día a día bajo el régimen de lo que Roman Gubern llamó la iconocracia, ese híbrido entre el estado de opinión y la opinión común.

Lo que de paso me permite recordar que Habermas distingue entre esta última y la opinión pública, una parte importante aplazada en el proyecto de la modernidad.

Estereotipo e injusticia

El reduccionismo del estereotipo es injusto, coloca en la cabeza y en la boca de la gente, prejuicios desde los cuales muchas personas miran, comentan y valoran. Esa injusticia cognitiva no le permite al otro: al militante de cualquier partido político, al inmigrante, al diferente, al homosexual, al animalista, a la feminista, al mestizo o al afrodescendiente, desenvolverse sin temores, desarrollar con libertad su personalidad, crecer en medio de la equidad y la valoración de su diferencia, sin oportunidad para aportar desde lo que lo hace distinto.

Injusticias cognitivas se cometen todos los días y es mucho el daño que hacen. En la vida cotidiana: cuando se denigra de alguien y se elabora una imagen negativa para generarle rechazo en su círculo social, cuando se atacan las ideas de alguien sin que esté presente para defenderse y para debatir.

Estos son temas de mucho interés para la microsociología, y para la macrosociología son de interés fenómenos como estos: cuando se juzga a alguien por su credo, militancia política, color de piel, raza, opción sexual, o por sus ideas, sin dar lugar a la aproximación y a la aventura de la divergencia en el contexto de las democracias desarrolladas.

De su parte, las injusticias cognitivas que derivan de los estereotipos mediatizados, de una manera u otra circulan en el panorama del mercado audiovisual a escala global, en el que se da mayor importancia y difusión a los mensajes que modelizan la percepción que tenemos de individuos o sociedades, reducidos a una sola narrativa o a un conjunto de imágenes cliché que sirven para excluir, minimizar, invisibilidad y hasta desaparecer al otro.

Vale recordar dos producciones académicas, el monográfico de la revista Comunicar: Estereotipos en los medios. Educar para el sentido crítico, y el de la revista Comunicação & educação: Bicentenario da impresa desafia sociedade a promever incluso cognitiva.

Responsabilidad compartida

Pero cuando esto se presenta, tanta responsabilidad tienen gran parte de las audiencias como la tienen muchos medios de comunicación, unos y otros reproducen mensajes en el vacío cognitivo, es decir, en el desconocimiento y en el afán de consumir sensaciones.

Entonces ¿qué hacer?: una de las respuestas más no la única e infalible, la ofrece la alfabetización mediática en contextos de ciudadanía e interculturalidad, al respecto son muchos los aportes que se están produciendo en Europa, en Latinoamérica como en otras latitudes.

Y en ese campo ha emergido, un tercero entre los medios y las audiencias: el alfabetizador mediático, el educomunicador, el mediador que desde muchos enfoques, uno de ellos el del conflicto cognitivo formar a la opinión pública, indaga en las fuentes de los problemas mediáticos, institucionaliza sus prácticas y ofrece soluciones.

¿Cuáles son las narrativas que debemos construir para garantizar la paz y la justicia social, en la era de la posmentira?

Capitalismo cognitivo

Fruto de estos y otros estudios, podemos retornar a lo que Roland Barthes planteó, en relación con la polisemia de la imagen y la función de anclaje del texto que la acompaña, al argumentar que la imagen es polisémica, y el texto reduce los múltiples significados, pero que fruto de esa paradoja entre ícono y texto, se orienta la lectura de la imagen hacia un sentido que en muchos casos como vemos, es injusto.

Podemos retornar a muchas prácticas y teorías, pero lo que no debemos dejar de lado, es que en el actual capitalismo cognitivo que clasifica, estigmatiza y reduce a envolturas de papel brillante a la gente, los que ganan son los oligopolios dueños de los medios de comunicación y en consecuencia de las audiencias, como dice mi amiga Cristina Botero: ayer como hoy lo que vende es el miedo.

¿Por dónde comenzar?

Formarnos, debatir, investigar y difundir resultados para que otros usen ese conocimiento, es parte de un gran proyecto por el que caminan hace más de medio siglo, los maestros fundadores de la comunicación educativa y la educomunicación, volvamos a las fuentes aportadas por Freinet, Freire, Kaplún, Prieto Castillo, Tornero, Orozco, Fuenzalida, Aparici, Barbero y tantos otros que en la actualidad están amplificando el saber sobre este campo, y participemos en el debate, usemos las redes sociales para ser protagonistas y no simples espectadores de la cultura, como dice el profesor colombiano Francisco Cajiao.

A manera de aderezo: fue Peirce un filósofo de la justicia cognitiva, que como Holmes sabía muy bien que los humanos lanzamos conjeturas, como un recurso mediador entre nosotros y el conocimiento como objeto, en un afán por reducir las distancias que existen en relación con lo que conocemos, Eliseo Verón también lo sabía cuando hablaba de mediatización y Jerome Bruner cuando hablaba de la argumentación y la narrativa como modos de pensamiento. Entonces ¿cuáles son las narrativas que debemos construir para garantizar la paz y la justicia social, en la era de la posmentira?

Add Comment